„Mousomir the Great“:

People have asked me why I didn’t do any „political“ mousographs. I have two answers to this:

Firstly, I am not chosing my mice – the mice are chosing me, and I’m just opening the door to let them in (if I like their looks).

Secondly, I don’t agree that my mousographs are not „political“. The meaning of the term refers back to the polis, which is how the ancient Greeks called their urban communities, and it includes everything which can, may, or should occupy the minds of more than two people living in the same space. In my understanding, politics deal with our ways of living a life, how to improve our chances for happiness, how to cope with our fears and sorrows and, most importantly, how to get a better understanding of each other so that we can make a common effort to achieve all these goals. Making speeches or shaking hands in conference rooms are just a tiny fraction of what I call politics, because you can also have politics of lipstick and eyeliners, of Sammy, Sue, Tom and Marsha, of marmalade and peanut butter, of mothers-in-law, strangers in the night, the secret life of plants, or why on earth they sell goods in packages which require a chainsaw to get the stuff out. I guess you’ll find a lot of this in my mousographs, because they are so political.

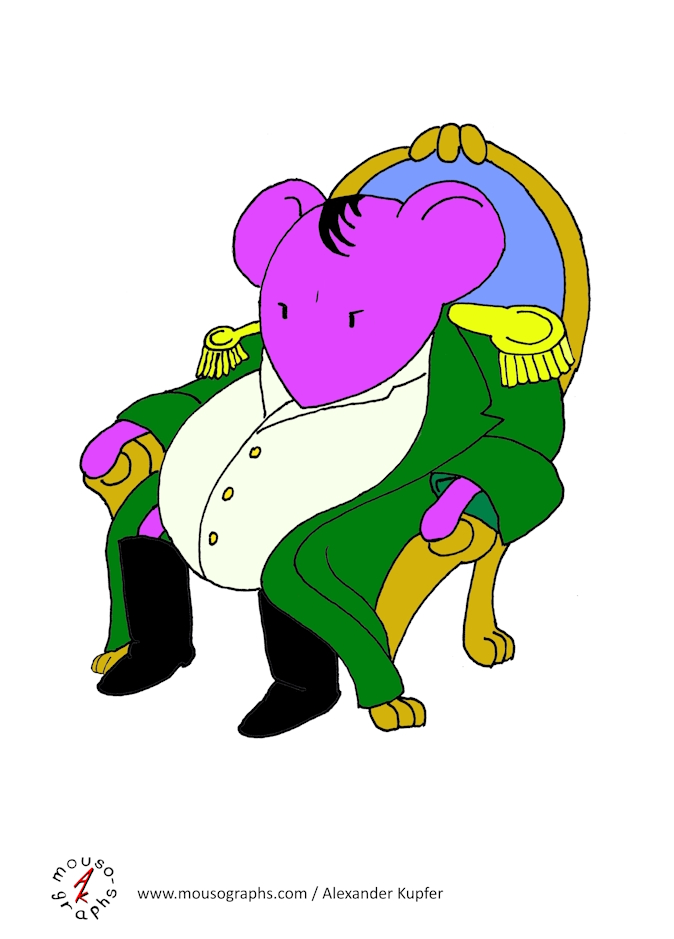

Mousomir the Great is of course inspired by Paul Delaroche’s famous painting „Napoleon in Fontainebleau“ (1840) which shows the Emperor in the moment when he realizes that his days of glory are gone. His boots are still covered with mud from battles he couldn’t win, his hat is thrown to the floor, and his facial expression – showing anger, bitterness, and disappointment – bears a striking resemblance to the dark complexion of Albrecht Dürer’s legendary personification of Melancholy („Melencolia I“, 1514). The real Napoleon, exiled on the remote island Saint Helena, had died 19 years earlier, and the painting was made in the year when his remains were brought back to France. Keep in mind that Delaroche was a grand-style history painter and a great admirer of Napoleon – why did he choose to give us a view of the Emperor in a most private situation, lonely, defeated, and with nowhere left to go?

To be sure, Napoleon was a most influential figure in European history. In the chaos and rubble which had been left by the French Revolution, his social, legal and administrative reforms, but also his skilled use of propaganda, were crucial for the shaping of a new era. A new era – this doesn’t necessarily mean a change for the better, but it laid some of the foundations for our present ways of life. Which brings us to the dark side of Napoleon, because he was also a killer and directly responsible for the agonies and ruined happiness of millions of people. He was a dictator in France, a raging monster in the rest of Europe, and in this light his merits turn sour like the myth of the German autobahn, because nothing will do to excuse or justify the slaughtering of people and the burning of homes. I remember an exhibition about Napoleon which among other things showed a soldier’s harness with a large hole in the front and another one in the back. The holes were made by a cannon ball which went right through that thing, and you shouldn’t forget that someone was wearing it when this happened.

But let’s get back to the painting. The peculiar thing is that Delaroche’s depiction of Napoleon’s utter devastation is still, somehow, glorious and, at the same time, bringing Napoleon closer to the viewer than any other paintings which show him riding high on horseback. How’s that?

I think the magic of this painting consists in making us witnesses of that metamorphosis when the garments of power are stripped down to reveal human frailty, making Napoleon one of us. The emperor, the builder, the killer, the monster – defrocked of these attributes, all that remains is a poor sod from Corsica who went down the drain. He is the odd guy who made a mistake that can’t be undone, and we instantly know that he could be you or me. So what does he do? He ignores the luxury of the apartment, he doesn’t prepare a spectacular escape from that which is inevitable. Wrapped up in what you may call a very bad mood, he has stopped trying to change the course of events, sitting on a chair and grudgingly accepting a future which will be different from what he would have chosen. Look at that belly which is barely restrained by the vest of his uniform, sagging, bulging, accepting the superior law of gravity, a token of unconditional surrender.

As you know, most of my mice do not need faces to make an impression. Mousomir the Great is one of the rare exceptions where I felt that a facial expression was necessary to get the picture talking. Like his famous predecessor on Delaroche’s painting, he is staring into the void, knowing that what he sees is what he gets: nothing. We may feel sorry for the guy, because we know that being defeated is not a nice experience. However, the broader picture is one of hope and relief: even the worst oppressors from Ajaccio to Braunau and St. Petersburg will eventually be cut down to size, and the arrogance of power will not prevail.

„Mousomir der Große“:

Ab und zu werde ich gefragt, warum ich denn keine „politischen“ Mousographs mache. Auf diese Frage habe ich zwei Antworten:

Erstens suche ich mir meine Mäuse nicht aus, denn die Mäuse finden mich ganz von selbst, und ich öffne ihnen nur die Tür (wenn sie mir vertrauenswürdig erscheinen).

Zweitens finde ich überhaupt nicht, dass meine Mousographs nicht „politisch“ sind. Der Begriff geht auf das Wort Polis zurück, mit dem die alten Griechen ihre städtischen Gemeinschaften bezeichneten. In diesem Sinn umfasst er alles, was den Geist von mehr als zwei Menschen, die im selben Raum leben, beschäftigen kann, darf oder sollte. Nach meinem Verständnis geht es in der Politik darum, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unsere Chancen auf Glück verbessern, wie wir mit unseren Ängsten und Sorgen umgehen und vor allem, wie wir einander besser verstehen, damit wir uns gemeinsam um die Erreichung all dieser Ziele bemühen können. Das Halten von Reden oder das Händeschütteln in Konferenzräumen sind nur ein winziger Bruchteil dessen, was ich als Politik bezeichne, denn zum Politischen gehören auch Lippenstift und Eyeliner, Jennifer, Kevin, Chantal und DJ Bobo, Marmelade und Erdnussbutter, Schwiegermütter, Fremde in der Nacht, das geheime Leben der Pflanzen oder die Frage, warum Waren in Verpackungen verkauft werden, aus denen man sie nur mit einer Kettensäge herausholen kann. Meine Mousographs sind voll davon, weil sie so politisch sind.

Mousomir der Große ist natürlich von Paul Delaroches berühmtem Gemälde „Napoleon in Fontainebleau“ (1840) inspiriert, das den Kaiser in dem Moment zeigt, in dem er erkennt, dass seine ruhmreichen Tage vorbei sind. Seine Stiefel sind noch immer mit Schlamm von Schlachten bedeckt, die er nicht gewinnen konnte, sein Hut ist zu Boden geworfen, und sein Gesichtsausdruck, der Zorn, Bitterkeit und Enttäuschung zeigt, hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem dunklen Teint von Albrecht Dürers legendärer Personifikation der Melancholie („Melencolia I“, 1514). Der echte Napoleon, der zuletzt auf der abgelegenen Insel St. Helena im Exil lebte, war 19 Jahre zuvor gestorben, und das Gemälde entstand in dem Jahr, als seine sterblichen Überreste nach Frankreich zurückgebracht wurden. Wenn man bedenkt, dass Delaroche ein großer Historienmaler und Bewunderer Napoleons war, stellt sich die Frage, wieso er sich entschied, uns ein Bild des Kaisers in einer sehr privaten Situation zu zeigen, einsam, besiegt und ohne Aussicht auf Erfolg.

Napoleon war zweifellos eine der einflussreichsten Figuren der europäischen Geschichte. In dem Chaos und den Trümmern, die die Französische Revolution hinterlassen hatte, waren seine sozialen, rechtlichen und administrativen Reformen, aber auch sein geschickter Einsatz von Propaganda, entscheidend für die Gestaltung einer neuen Ära. Eine neue Ära – das bedeutet nicht unbedingt eine Veränderung zum Besseren, aber sie bereitete einige wichtige Grundlagen für unsere heutige Lebensweise. Damit kommen wir zur dunklen Seite Napoleons, denn er war auch ein Mörder und direkt verantwortlich für den Schmerz und das zerstörte Glück von Millionen von Menschen. In Frankreich war er ein Diktator, im übrigen Europa ein rasendes Ungeheuer, und in diesem Licht werden seine Verdienste sauer wie der Mythos der deutschen Autobahn, denn das Abschlachten von Menschen und das Niederbrennen von Häusern lässt sich durch nichts entschuldigen oder rechtfertigen. Ich erinnere mich an eine Ausstellung über Napoleon, in der unter anderem ein Soldatenharnisch gezeigt wurde, der vorne ein großes Loch und hinten ein weiteres hatte. Die Löcher stammten von einer Kanonenkugel, die genau durch dieses Ding hindurchging, und man sollte nicht vergessen, dass jemand diesen Harnisch an seinem Leib hatte, als das geschah.

Aber zurück zum Gemälde. Das Seltsame ist, dass der besiegte Napoleon trotz aller Bitterkeit in Delaroches Darstellung immer noch glorreich erscheint und dem Betrachter gleichzeitig näher ist als in allen anderen Gemälden, die ihn hoch zu Ross zeigen. Wie ist das möglich?

Ich denke, der Zauber dieses Gemäldes beruht darauf, dass es uns miterleben lässt, wie die Gewänder der Macht fallen und darunter die menschliche Schwäche zum Vorschein kommt, wodurch Napoleon zu einem von uns wird. Der Kaiser, der Baumeister, der Mörder, das Ungeheuer – all dieser Attribute beraubt, bleibt nur noch ein armer Tropf aus Korsika übrig, ein bedauernswerter Pechvogel, der einen nicht wieder gut zu machenden Fehler beging, und wir spüren, dass er du oder ich sein könnte. Was tut er? Er ignoriert den Luxus seiner Umgebung, er bereitet keine spektakuläre Flucht vor dem Unvermeidlichen vor. Eingehüllt in etwas, das man als sehr schlechte Laune bezeichnen könnte, hat er aufgehört zu versuchen, den Lauf der Dinge zu ändern, er sitzt auf einem Stuhl und akzeptiert zähneknirschend eine Zukunft, die nicht mehr nach seinem Willen verlaufen wird. Dieser Bauch! Wie er sich der Schwerkraft ergibt, dass die Weste ihn kaum noch zurückhalten kann! Er ist wie ein Sinnbild der bedingungslosen Kapitulation.

Die meisten meiner Mäuse brauchen kein Gesicht, um eine Wirkung zu erzielen. Mousomir der Große ist eine der seltenen Ausnahmen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass ein Gesichtsausdruck notwendig war, um das Bild zum Sprechen zu bringen. Wie sein berühmter Vorgänger auf Delaroches Gemälde starrt er ins Leere und weiß, dass da nichts mehr kommt. Vielleicht tut er uns leid, denn wir wissen, dass es keine schöne Erfahrung ist, besiegt zu werden. Doch im Großen und Ganzen gibt das Bild Anlass zur Hoffnung: Selbst die schlimmsten Unterdrücker von Ajaccio bis Braunau und St. Petersburg werden schließlich zurechtgestutzt und die Arroganz der Macht wird ihr Ende finden. Wenn nicht heute, dann morgen.

Down with oppressors ✊🏻