“Mind your Step”:

Only 30 years ago, life without mobiles was the regular thing, because mobiles weren’t invented. I can see your faces stricken with terror and disbelief: No mobiles! How could people survive? How did they get their daily dose of memes and likes? Was it painted on the walls of their caves or carved in little clay tablets? The answer is: Yes, in a way. Pre-digital life was possible, and people enjoyed it. I can tell you this, because I’ve seen it with my own eyes.

Let me take you back to the days of my childhood. Photographs of the time clearly show that I and my sisters and our parents were composed of different shades of gray, but we were happy. To be sure, gray was much better than the stained yellow of our grand-parents. As far as I can remember, our days were walkies and talkies, and living our lives felt so real. China wasn’t just a few clicks away, but a distant country whose remoteness would trigger our imagination. We used to read books. About China, about everything. Most of my childhood was spent outside, rain or shine. Bare feet in the grass. When my father had mowed the lawn, my sisters and I collected the grass to heap up a huge oval shape which was a ship. We sat inside, and – shiver me timbers! – off we went to just about anywhere.

Occasionally, those days of black-and-white slow motion were unexpectedly interrupted by an urgent cry: „Long-distance call!“ Hearing this, my father would instantly drop his papers or his gardening tools. Boom-boom-boom, jumping up the stairs, running like mad, he would make sure to reach the phone in next to no time. You know, long-distance calls were very expensive, and you could be almost sure that they were about matters of life or death.

Way back then, phones had a receiver with an upper end for listening and a lower one for speaking, very simple. It had a movable disc to dial the numbers with the tip of a finger, a cradle for the receiver which you were not supposed to touch during a call (otherwise the connection would be terminated), and a cable which was almost always too short to fetch any important documents while you were talking, so that you would gesture to bystanders to go and find them for you: now, quickly, in the upper right drawer, no?, well maybe the lower one, come on, hurry up!

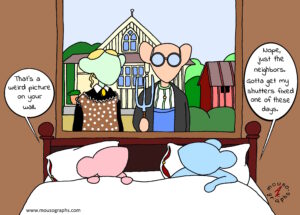

Now we have mobiles. You can use them as a camera, a cinema, a typewriter, a library, or a record player. Oh, and you can use them to call people at the other end of the world and even see them, tousled hair and pyjamas and all, because you didn’t realize that Tokyo is 8 hours ahead of your time.

The first things I ever saw which resembled mobiles were the intercoms used by the crew of the U.S.S. Enterprise in the Star Trek series. Back then, I figured it was a device you might need in the distant year 2200 to tell Scottie when and where to beam you up, but it never occurred to me that a thing like this might be useful in our own everyday lives.

Okay, I’m a boomer. But I consider myself a very advanced boomer. I have my own mobile and I use it with a very capable index finger of my right hand, a knight in shining armour riding out against the chaos created by the autocorrect feature which has a habit of making a mess of my messages (hence the word „mess-age“). It also likes replacing all my capital T’s with „Tuesday“.

Of course, I do appreciate the fact that there are mobiles. Like everybody else, I wouldn’t want to go without them. Yet, I find there are times when they should be turned off. Don’t talk to your sweetheart with a secret eye to the latest Black Friday deals. Don’t drive with your eyes glued to the screen instead of the street! And when you’re walking somewhere, no matter which level of reality you’re in, it is advisable to mind those lampposts.

„Pass auf, wo du hintrittst“:

Es ist kaum 30 Jahre her, da war ein Leben ohne Handys noch völlig normal, weil es nämlich keine Handys gab. Ich stelle mir dein entsetztes Gesicht vor, ungläubig: Keine Handys? Wie konnten die Leute überleben? Wie bekamen sie ihre tägliche Dosis von Memes und Likes? Waren die auf ihre Höhlenwände gemalt oder in kleine Tontafeln geritzt? Die Antwort lautet: Ja, gewissermaßen. Prä-digitales Leben war möglich, und die Leute mochten es. Ich weiß, dass es so war, denn ich habe es mit eigenen Augen gesehen.

Wie war das damals, als ich noch ein Kind war? Fotos aus jener Zeit zeigen, dass meine Schwestern und ich und unsere Eltern aus verschiedenen Grautönen bestanden, aber wir waren sehr glücklich. Grau war viel besser als die fleckig-gelbliche Tönung unserer Großeltern. So weit ich mich erinnern kann, bewegten wir uns damals schon autonom und hatten auch Ton. Unser Leben fühlte sich sehr echt an. China war nicht mit einem Klick zu erreichen, sondern ein großes Land, dessen Ferne alle möglichen Vorstellungen inspirierte. Wir lasen Bücher. Über China, über alles. Den größten Teil meiner Kindheit verbrachte ich draußen, bei Regen und bei Sonnenschein. Nackte Füße im Gras. Wenn mein Vater den Rasen gemäht hatte, sammelten meine Schwestern und ich das geschnittene Gras zusammen und schichteten es zu einer ovalen Form auf. Das war ein Schiff. Wir setzten uns hinein und – heiliger Klabautermann! – bereisten damit die ganze Welt.

Ab und zu wurden diese Tage schwarzweißer Gemächlichkeit unerwartet von einem gellenden Schrei unterbrochen: „Ferngespräch!“ Unser Vater ließ dann sofort seine Zeitung oder die Gartenschere fallen und rannte sofort los. Stampf, stampf, stampf, über Stock und Stein, die Treppe hoch, um den Fernsprechapparat schnellstens zu erreichen. Ferngespräche waren damals nämlich sehr teuer und man konnte sich daher sicher sein, dass ihr Anlass lebenswichtig war.

Zu jener Zeit hatten die Fernsprechapparate einen Hörer mit einem oberen Ende zum Hören und einem unteren Ende zum Sprechen, sehr einfach. Es gab eine Drehscheibe mit Löchern, in die man seinen Finger steckte, um eine Nummer zu wählen, und es gab eine Gabel. Nicht so eine, die man braucht, um eine Kartoffel aufzuspießen, sondern eher eine Art Krippe, in die man den Hörer hineinlegte, wenn man ihn nicht mehr brauchte, aber nicht vorher, denn sonst stürzte das Gespräch irgendwo weit draußen in die Nordsee und war nicht mehr da. An dem Gerät gab es ein Kabel, das in die Wand führte. Fast immer war es viel zu kurz, um während des Gesprächs irgendwelche wichtigen Unterlagen herbeizuholen. Dann musste man das obere Ende des Hörers zuhalten und einer anderen Person im Raum eilige Anweisungen geben: „Schnell, schnell, in der oberen Schublade! Nein? Dann vielleicht in der unteren, beeil’ dich!“

Heute haben wir Handys. Man kann sie als Kamera, als Kino, als Schreibmaschine oder als Grammophon benutzen. Und natürlich telefonieren, ganz problemlos auch mit Leuten am anderen Ende der Welt, die man sogar sehen kann, wie sie mit zerwühltem Haar im Schlafanzug auf der Bettkante sitzen, weil du wieder mal nicht bedacht hast, dass die Leute in Tokio schon schlafen, wenn du am Spätnachmittag mal eben Hallo sagen willst.

Die ersten Handy-ähnlichen Dinger, die ich jemals sah, waren die aufklappbaren Sprechfunkgeräte, die in der Serie „Raumschiff Enterprise“ benutzt wurden. Es erschien mir plausibel, dass meine Urururenkel so etwas dereinst benötigen würden, um Scottie zu sagen, wann und wo er sie hochbeamen sollte, aber dass ich selbst schon relativ bald ein solches Ding als ständigen Alltagsbegleiter bei mir haben könnte, wäre mir nicht im Traum eingefallen.

Es stimmt, ich bin ein Boomer. Aber ich halte mich für einen sehr fortschrittlichen Boomer. Ich besitze mein eigenes Smartphone und benutze es sehr geschickt mit dem Zeigefinger meiner rechten Hand, der sich heldenhaft gegen die Autokorrektur zur Wehr setzt, wenn sie jedes Wort, das mit einem großen „T“ beginnt, automatisch zu „Tuesday“ ergänzt.

Ja, ich finde Handys toll. Wie meine Mitmenschen würde ich nicht mehr auf sie verzichten wollen. Trotzdem meine ich, dass man sie zwischendurch auch mal abschalten sollte. Weil es nicht gut rüberkommt, wenn du deinem Schatz zuhörst und gleichzeitig die neuesten Black-Friday-Angebote abrufst. Weil du ins Gefängnis gehörst, wenn du dich am Steuer durch dein Handy ablenken lässt und ich dir dann bestimmt keinen Kuchen vorbeibringen werde. Weil es schlicht und ergreifend herrlich sein kann, wenn zwischendurch auch mal Ruhe im Karton ist. Und natürlich auch wegen der Laternenpfähle.

Needless to say…