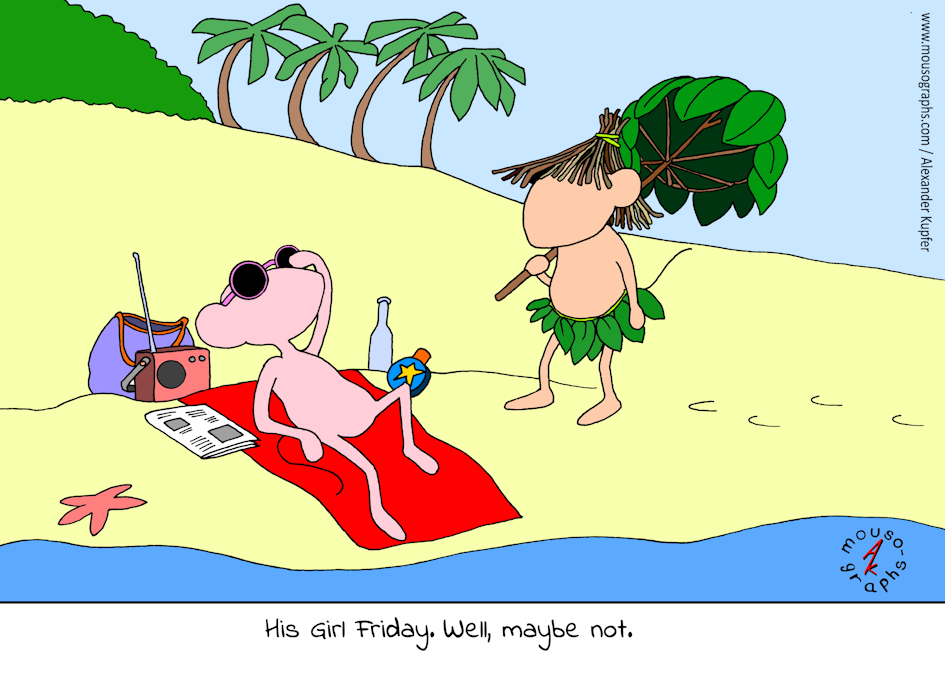

“His Girl Friday“:

Like many other kids, I was deeply impressed by reading Daniel Defoe’s Robinson Crusoe (which is actually Alexander Selkirk’s story, because he was the guy who was shipwrecked on a deserted island for 28 years, not Defoe). I absolutely adored the idea of getting a limited number of items from a wrecked ship to build a whole new world. So, let’s see what we’ve got: 4 muskets, 2 pistols, 3 powder-horns, 1 small bag of shot, the carpenter’s chest, 2 pounds of iron nails, 1 cask of rum, 3 large pieces of goat cheese, a football named Wilson, 2 deely bobbers, 4 bionicles, & about 150 various coins of silver and gold. That’s not too bad.

As a child, I had a habit of taking a random selection of toys with me when I needed to go to the bathroom. Imagining to be stuck on a deserted island, I used to spread them out on the floor before me and, while nature had its way, took stock of my possessions, reflecting how they could best be used to secure my survival and build a new civilization. At first, my perspective was focused on the material aspect of these treasures, but it somehow drifted beyond that, transcending their physical appearance until they and I strangely became one. At this point my imagination was no longer concerned with creating a mere shelter from the tropical rain, or a fort, or a city, but with creating, assembling, and reinventing myself. Contemplating my possessions put me into a kind of trance which was similar to what has been called unio mystica. I am sure that all the big shots in the history of philosophy would have approved of my meditations, but my family had a low tolerance of my prolonged sessions in the bathroom, and sooner or later there used to be a rapping at the door and questions like what the hell I was doing in there. „Building a world,“ I could have answered.

I do not think there are many books which had a greater share than Robinson Crusoe in making me the person I am today. Tragically, this influence is based on a profound misunderstanding. As a child, I took this book to be a celebration of freedom and self-reliance. It took me a long time to realize that it is tied to a huge rock of very old patriarchal concepts which are obsessed with the desire to put a straitjacket on freedom and everything which differs from the ways of traditional Western civilization. Robinson is in fact trying to turn his island into one of those dark livingrooms with a clock ticking and the furniture forcing you to sit uncomfortably, not speaking unless spoken to, hands on the table, and a stiff collar biting into your neck.

When I finally realized what this book is about, my earlier understanding had already successfully equipped my mind with an indelible love of freedom, a preference for anything but the main road, and a secret enjoyment of not meeting expectations and thus, by definition, of subversion. As a result, I have never been much impressed by authorities. I respect people, but I do not respect their offices or fancy clothes. Sure enough. it’s an attitude that makes you stick out like a sore thumb, and it’s bound to be sanctioned. But I don’t mind, because according to my latest statistics, I’ve still got 4 muskets, 2 powder-horns, and 1 deely-bobber.

In any event, Robinson Crusoe was one of my childhood heroes, and I didn’t suspect that this fellow was, in the first place, unable and unwilling to accept the favorable conditions of his island as they were, but insisted on remoulding the whole lot into something which would resemble the supposed good old ways of Western civilization.

Way back then, rescuing a dark-skinned gentleman from the immediate danger of being eaten by other dark-skinned gentlemen, seemed a great thing to do, and teaching the fellow how to behave in a civilized manner also seemed very appropriate.

Well, of course it isn’t. Robinson decides that the liberated fellow must have a name. He could have called him Robert, or Frank, or Jim-Bob, but no. He calls him Friday. It’s like Adam giving names to the animals and thus taking possession. The logic behind this is that without names, animals are wild and out of control, but that naming them will put them on a leash. Likewise, Friday – by nature and by his new name – is not one of Robinson’s peers, but a cherished possession. In fact, Robinson could also have called him table, or stool, or clock, and the effect would have been the same. In Defoe’s days, slavery was still accepted, and slaves were thought of as items which were meant to be used.

In my mousograph, Robinson has the same idea. Finding, as it seems, an unattended lady lying on the beach, and taking her to be some flotsam he might pick up and add to his collection of nice things to have. But, very obviously, the lady has a mind of her own. Surrounded by her own tokens of civilization, she raises her sunglasses to take a peek at the weirdo with a hat and umbrella made out of twigs, and the gesture is enough to make Robinson realize that she isn’t „His Girl Friday“ (this is, of course, a reference to the 1940 screwball comedy by Howard Hawks, starring Cary Grant and Rosalind Russell).

My personal impression is that Western culture, going global, is still very much on a trampled Robinson path and looking for Fridays, but not realizing that its supplies for survival are running out. Things are bound to change, so you might want to stock up your deely-bobbers while you can, just in case.

„His Girl Friday“ („Sein Mädchen für alles“):

Wie viele andere Kinder war ich von Daniel Defoes Robinson Crusoe tief beeindruckt (eigentlich ist es die Geschichte von Alexander Selkirk, denn er war derjenige, der 28 Jahre lang auf einer einsamen Insel schiffbrüchig war, nicht Defoe). Die Idee, mit einer begrenzten Anzahl von Gegenständen aus einem Schiffswrack eine völlig neue Welt aufzubauen, war der Hammer. Also, mal sehen, was wir haben: 4 Musketen, 2 Pistolen, 3 Pulverhörner, 1 kleiner Sack Schrot, die Truhe des Zimmermanns, 2 Pfund Eisennägel, 1 Fass Rum, 3 große Laibe Ziegenkäse, einen Fußball namens Wilson, 2 Deely-Bobber, 4 Bionicles und etwa 150 verschiedene Silber- und Goldmünzen. Das ist gar nicht so schlecht.

Als Kind hatte ich die Angewohnheit, eine zufällige Auswahl an Spielzeug mitzunehmen, wenn ich auf die Toilette musste. Ich stellte mir vor, auf einer einsamen Insel festzusitzen und breitete die Dinge vor mir auf dem Boden aus. Während die Natur das Ihrige tat, machte ich eine Bestandsaufnahme meiner Besitztümer und überlegte, wie ich sie am besten nutzen könnte, um mein Überleben zu sichern und eine neue Zivilisation aufzubauen. Meine Aufmerksamkeit konzentrierte sich zunächst auf den materiellen Aspekt dieser Schätze, verließ aber bald die Oberfläche und transzendierte sie, bis ich und die Dinge auf seltsame Weise eins wurden. In diesen Momenten ging es meiner Fantasie nicht mehr darum, einen Unterschlupf vor dem tropischen Regen, eine Festung oder eine Stadt zu bauen, sondern darum, mich selbst neu zu erschaffen und zu erfinden. Die Betrachtung meiner Besitztümer versetzte mich in eine Art Trance, die dem ähnelte, was man unio mystica nennt. Ich bin mir sicher, dass alle Größen der Philosophiegeschichte meine Meditationen gutgeheißen hätten, aber meine Familie hatte wenig Verständnis für meine ausgedehnten Sitzungen im Badezimmer. Früher oder später klopfte es an der Tür und es wurde gefragt, was zum Teufel ich da drin machte. „Ich baue eine Welt“, hätte ich antworten können.

Ich glaube nicht, dass es viele Bücher gibt, die einen größeren Anteil daran hatten, mich zu der Person zu machen, die ich heute bin. Tragischerweise beruht dieser Einfluss auf einem tiefgreifenden Missverständnis. Als Kind hielt ich Robinson Crusoe für eine Feier der Freiheit und der Selbstständigkeit. Ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, dass dem Buch ein Felsblock sehr alter patriarchalischer Konzepte anhängt, die von dem Wunsch besessen sind, der Freiheit und allem, was sich von den Gepflogenheiten traditioneller westlicher Zivilisation unterscheidet, eine Zwangsjacke anzulegen. In Wirklichkeit versucht Robinson, seine wilde Insel in eines dieser dunklen Wohnzimmer zu verwandeln, in denen die Uhr tickt und die Möbel einen zwingen, unbequem zu sitzen, nicht zu sprechen, wenn man nicht angesprochen wird, die Hände auf den Tisch zu legen und einen steifen Kragen zu tragen, der in den Nacken kneift.

Als ich schließlich begriff, worum es in diesem Buch geht, hatte mein früheres Verständnis meinen Geist bereits erfolgreich mit den Grundelementen eines subversiven Charakters ausgestattet: einer unauslöschlichen Freiheitsliebe, einer Vorliebe für alles, was abseits der Hauptstraße liegt und einem heimlichen Vergnügen am Nichterfüllen von Erwartungen. Eine Folge davon war, dass Autoritäten mich bis heute nicht sonderlich beeindrucken. Ich respektiere die Menschen, aber nicht ihre Ämter, übertragenen Würden oder ihre schicke Kleidung. Es ist eine Haltung, die unangenehm auffällt und oft genug sanktioniert wird. Aber das macht mir nichts aus, denn laut meiner letzten Statistik besitze ich immer noch 4 Musketen, 2 Pulverhörner und 1 Deely-Bobber.

Auf jeden Fall war Robinson Crusoe einer meiner Kindheitshelden, und es kam mir damals nicht in den Sinn, dass dieser Typ nicht willens und in der Lage war, die günstigen Bedingungen auf seiner Insel so zu akzeptieren, wie sie waren, sondern darauf bestand, das Ganze in etwas umzugestalten, das den vermeintlich guten Sitten westlicher Prägung entsprach.

Zu Defoes Zeiten mag es ja großartig erschienen sein, einen dunkelhäutigen Gentleman davor zu retten, von anderen dunkelhäutigen Gentlemen verspeist zu werden. Und diesem Herrn dann beizubringen, wie man sich zivilisiert verhält, erschien den damaligen Lesern sicher auch sehr löblich und angemessen.

Aber natürlich ist das nicht der Fall. Robinson beschließt, dass der Befreite einen Namen haben muss. Er hätte ihn Robert nennen können, oder Frank, oder Jim-Bob, aber nein. Er nennt ihn Freitag. Das ist so, als würde Adam den Tieren Namen geben und sie damit in Besitz nehmen. Die Logik dahinter ist, dass Tiere ohne Namen wild und unkontrollierbar sind, aber dass man sie durch die Namensgebung an die Leine legen kann. Ebensowird Freitag, dessen wilde Herkunft ewig unvergessen bleibt, durch die Namensgebung keineswegs ein gleichwertiger Gefährte Robinsons, sondern ein geschätztes Bestandteil seines Inventars. Robinson hätte den gezähmten Wilden auch Tisch oder Hocker oder Uhr nennen können, die Wirkung wäre dieselbe gewesen. Zu Defoes Zeiten war die Sklaverei noch akzeptiert, und Sklaven wurden als Gegenstände betrachtet, die dazu bestimmt waren, benutzt zu werden.

In meinem Mousograph hat Robinson die gleiche Vorstellung. Er findet, wie es scheint, eine unbeaufsichtigte Dame am Strand und hält sie für Strandgut, das er aufheben und seiner Sammlung schöner Dinge hinzufügen kann. Aber ganz offensichtlich hat die Dame ihren eigenen Kopf. Umgeben von Gegenständen aus ihrer eigenen Zivilisation, hebt sie ihre Sonnenbrille, um einen Blick auf den Spinner mit dem Hut und Schirm aus Zweigen zu werfen, und die Geste reicht aus, um Robinson klar zu machen, dass sie wohl doch nicht „His Girl Friday“ ist (dies ist natürlich eine Anspielung auf die Screwball-Komödie von Howard Hawks aus dem Jahr 1940 mit Cary Grant und Rosalind Russell in den Hauptrollen, deutscher Titel „Sein Mädchen für alles“).

Mein Eindruck ist, dass die westliche Kultur in ihrem Anspruch auf globale Relevanz immer noch sehr auf dem Robinson-Pfad unterwegs ist und nach Freitagen Ausschau hält. Doch sie merkt nicht, dass die Dinge sich ändern und ihre Überlebensvorräte zur Neige gehen. Es erscheint daher ratsam, sich rechtzeitig einen ausreichenden Vorrat an Deely-Bobbers zuzulegen

Rather not 😊